¿Existe un lugar (firme) hacia donde saltar?

Bienvenidos al newsletter donde actualizamos el estado de situación de Iceberg y adelantamos los temas del próximo artículo

1. Unos meses atrás, en una entrevista que mantuvo Reinaldo Sietecase con el empresario de medios Mario Pergolini, el dueño de Vorterix dijo estar casi seguro de que el sucesor del presidente Milei no saldrá de un partido político (tradicional). Pergolini hace esa afirmación con el objetivo admitido de polemizar y causar impacto, pero convencido de que Javier Milei puede ser el último producto televisivo exitoso –no de redes– que da el salto a la política frente a la consolidación de los creadores de contenidos para plataformas.

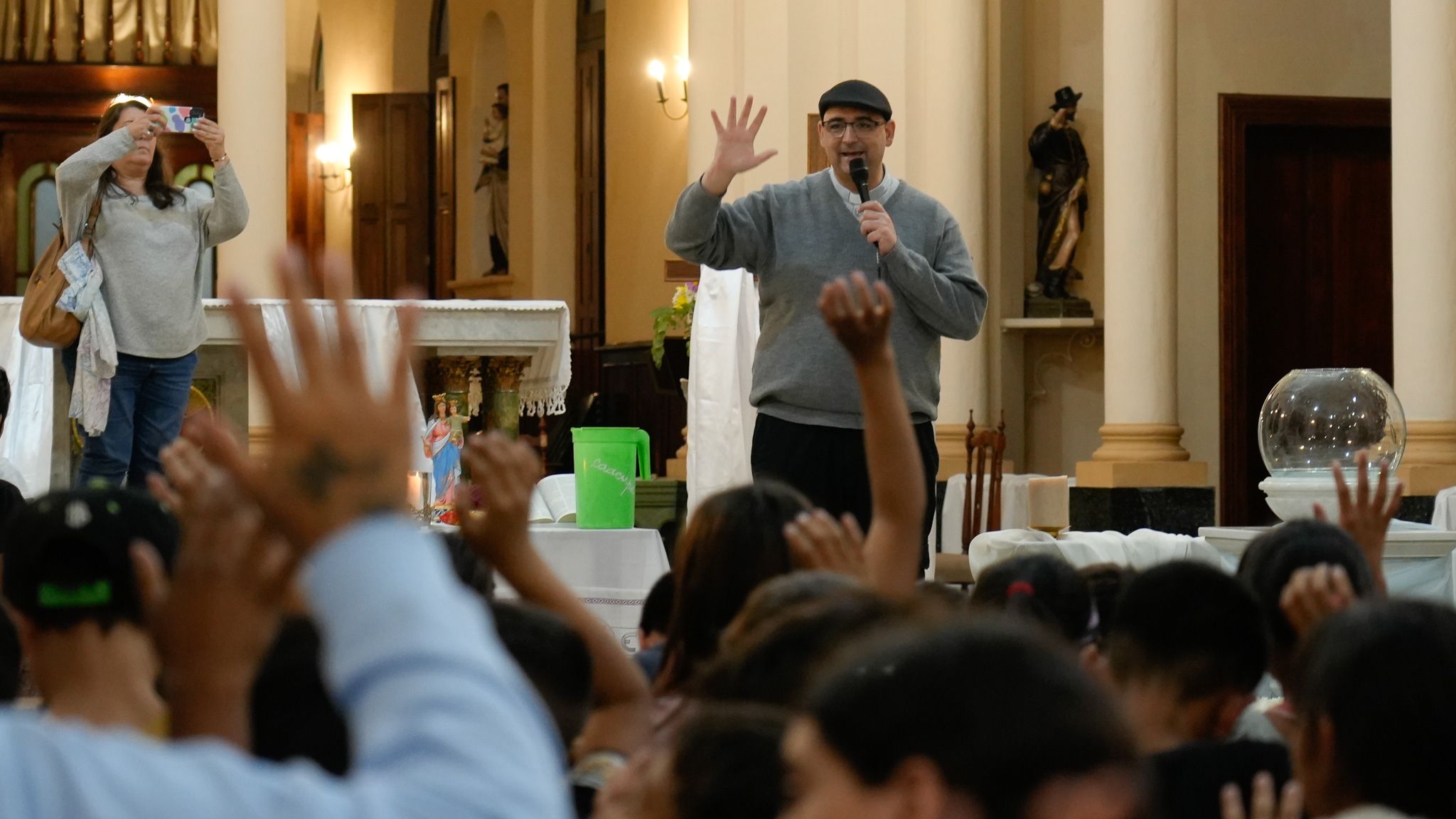

Si bien lo que dijo Pergolini en la entrevista con Sietecase no debería sorprender a nadie que haya nacido después de 1982, tengo que admitir que sus palabras fueron las que primero se me vinieron a la mente cuando Juan Pedro Aleart confirmó que dejaba la conducción en De 12 a 14 para ser candidato a convencional constituyente de La Libertad Avanza por Rosario. El hecho de que un periodista televisivo dejé la profesión para encabezar o ser parte de una lista en una elección no es nuevo y es parte de la crisis de representación de los partidos políticos desde hace décadas. Lo que no puedo dejar de preguntarme es si Juan Pedro la vio, si entendió que mañana el “salto” era tarde frente al avance de los Tomás Rebord y los Gordo Dan del streaming y una industria mediática tradicional que subsiste en un proceso de degradación crónica y ombliguismo de mode.

¿Existe un lugar firme –no líquido– a dónde saltar frente al aceleracionismo tecnológico en el que vivimos inmersos? ¿Cuánto va a durar el streaming, las redes sociales, los partidos políticos o la democracia liberal que se consolidó durante el siglo XX?

En las costas opuestas y amuralladas de la grieta algoritmizada que se transmite en los streamings de medios nativos y tradicionales argies, las audiencias (politizadas) asistimos a un festival de autoreferencia insoportable. Que se cruza con una exaltación desvergonzada por el desconocimiento respecto de lo que se opina y comenta, agendas propias mínimas –sin anclaje en los problemas de fondo de Argentina– que corren detrás de los palitos que le tira el oficialismo de turno. Y una saturación, al punto del paroxismo, de temas culturales y políticos relacionados con Estados Unidos. Rara vez una agenda nacional que no gire en torno a los dos kilómetros que separan al Congreso de la Nación de la Casa Rosada. Un santafesino no se puede informar por un medio nacional de lo que pasa en Catamarca o Río Negro, salvo que haya estallado un conflicto social o se produzca una catástrofe medioambiental como los incendios en la Patagonia. Incluso el porteño padece este ombliguismo mediático, ¿quién le cuenta su ciudad a ese autopercibido cosmopolita que mezcla castellano e inglés al que observamos como un extranjero quienes vivimos en las provincias?

Los partidos políticos, la casta política nacional y las locales, están inmersas en una autoreferencialidad parecida a la mediática. Solo discuten los temas y problemas que le importan a su clase, no respetan ninguna identidad a la hora de hacer alianzas y ejercen sus funciones desconectadas de los anhelos y deseos de la comunidad los individuos. Todo se centra en rosquear los años pares para estar en la nómina en los impares, como si conducir una sociedad fuese una tarea de alumnos de escuela secundaria. Cerrar con el que haya que cerrar, partirse o atomizarse para no negociar ni acordar nada por fuera de los deseos sectarios, con la creencia extendida de que el electorado son unos zombies que solo saben poner el voto en la urna. Es increíble que a esta altura alguien siga en shock porque un roto como Milei le ganó la presidencia al sistema y gobierne al límite del reglamento tumbando vacas sagradas con una gomera.

2. La economía de la atención, de plataformas, la extinción del trabajo asalariado, la obsolescencia del modelo educativo frente a los cambios del siglo XXI y la puesta en cuestión de los derechos laborales, sus estructuras sindicales y la crisis de las democracias occidentales, son solo algunas expresiones de una posmodernidad que a partir del crack de 2008 está terminada y lo que experimentamos en la actualidad son sus estertores finales.

Los arquitectos pioneros de esta nueva etapa de la humanidad son (fueron) los ingenieros y desarrolladores de software que a partir de la universalización de Internet se transformaron en la nueva oligarquía trabajadora al servicio de tecnólogos y capitalistas de riesgo que vieron el potencial económico financiero de la red de redes para recrear las condiciones monopólicas de un capitalismo primitivo. La aceleración de los modelos de IA que amenazan con reducir a su mínima expresión el trabajo intelectual del cognitariado (trabajadores del pensamiento y el saber científico) y los de acción repetitiva en las fábricas, son la última expresión del fin del ciclo anterior. No es que la humanidad vaya a desaparecer (o tal vez sí), simplemente se van a necesitar cada vez menos personas para la producción de bienes y servicios en un mundo con un clima más hostil y con sociedades fragmentadas. Ese cambio supone una reconfiguración del sistema de valores culturales, políticos y sociales que dominaron occidente tras la Segunda Guerra Mundial.

Esto que puede sonar abstracto se ve de forma clara en sus conflictos proxy: crisis del sistema de representación democrático en occidente y revalorización positiva de las autocracias y los autoritarismos iliberales de oriente y zonas de Europa. Nativismo y rechazo al inmigrante, auge de partidos de extrema derecha, estigmatización de minorías y anticientificismo que se narran y se expanden en un orden comunicacional anclado en la posverdad y distribuido a través de las redes sociales. Javier Milei es la expresión política y Agustín Laje la intelectual argentina de ese fenómeno global en el que se destacan líderes como Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin pero sobre todo empresarios tecnológicos como Elon Musk, capitalistas de riesgo con la impronta de Peter Thiel y pensadores como Curtis Yarvin, Nick Land y Aleksandr Duguin.

Ahora bien ¿existe una salida progresista neoliberal como la que ofreció la posmodernidad hasta la llegada de Milei en Argentina o la vuelta de Trump en Estados Unidos, a este escenario que describo? No sé ustedes pero en mi caso estoy lleno de dudas respecto a este momento histórico y me parece que la pregunta es buen disparador (no sin una provocación adrede) para conversarlo entre la comunidad en el chat del substack de Iceberg.

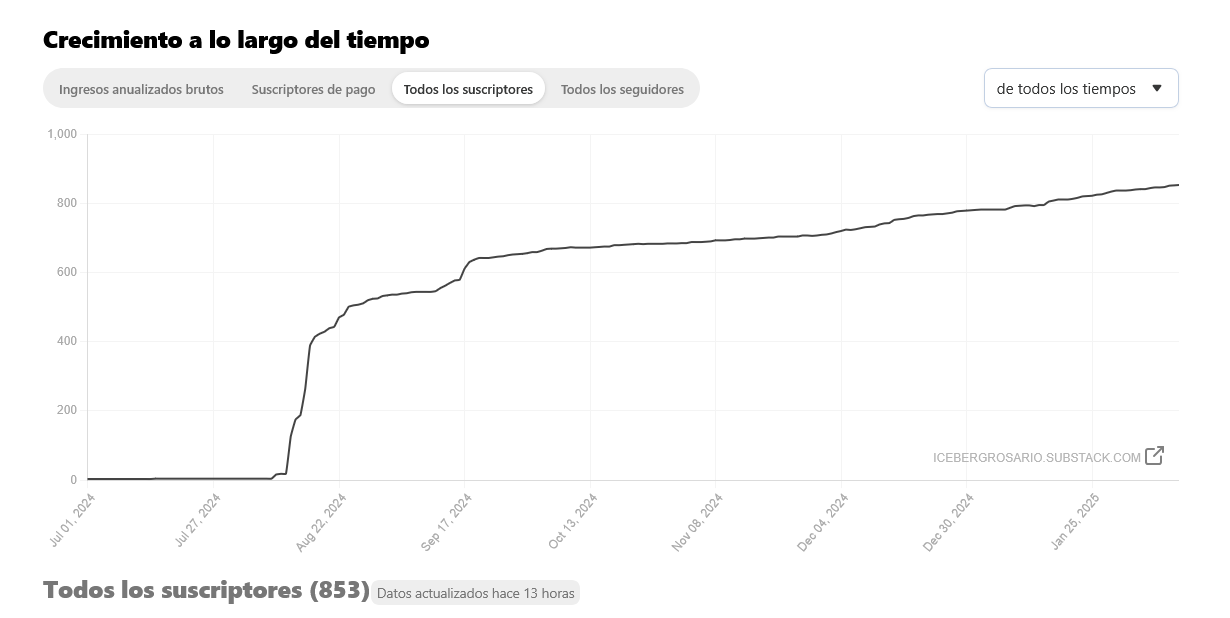

3. Ya somos 853 suscriptores en el news, un número que no deja de sorprendernos y que a su vez nos pone más cerca del objetivo de alcanzar los 1000. Desde la primera publicación a esta entrega, el número de nuevos lectores nunca dejó de crecer y ese crecimiento se dio de forma orgánica producto de sus recomendaciones y el laburo en redes que sostienen Andrés y Sofía. Así que si todavía no compartiste Iceberg con otras personas o no completaste la encuesta para nuevos lectores, este es un buen momento para hacerlo.

Este 2025 nos propusimos generar nuevos formatos y secciones para el contenido de Iceberg y ya estamos trabajando en eso. Portapapeles y Para leer con ventilador son parte de esa experimentación que lanzamos a modo de laboratorio en la última parte de 2024. No quiero adelantar demasiado porque los tiempos no siempre dependen de nuestra voluntad, sino de conjugar voluntades, generar propuestas viables y asegurar recursos financieros que permitan sostenerlos. Todos desafíos que corren en paralelo con la producción de los artículos en un contexto de cambios constantes en la industria periodística y del entretenimiento.

4. En la próxima entrega vamos a publicar un artículo que continúa el abordaje sobre el área metropolitana de Rosario que arrancó con el panorama general que armé previo a mis vacaciones y que dialoga con la entrevista de Conti a Juan Manuel Rois.

5. Antes de irme me gustaría recomendarles dos podcast que escuché en vacaciones y una película. Televisora, el show que hacen Sebastián de Caro y Esteban Farfán sobre la historia moderna de la televisión argentina es una cosa de locos. Tiene todo lo necesario para ser nostálgico y divertido porque está hecho por dos tipos que son parte de la mejor época de la TV–que no es otra que aquella en la que nadaba en guita– y dueños de una memoria y saberes estúpidos maravillosos. Realmente una joya del verano.

El segundo es No es el fin del mundo, el podcast de política internacional que hacen los españoles de El Orden Mundial. Los episodios pueden variar entre 12 minutos y una hora y media y en raras ocasiones se pone denso. Está hecho por unos nerdos sub 40 que siempre cumplen con el objetivo de informar y dar contexto al mundo convulsionado en el que vivimos. Lo que me gustó –porque refuerza mi sesgo de que Europa es un continente terminado– es que analizan las problemáticas globales desde el punto de vista de una Unión Europea en retroceso como bloque de influencia y poder frente a oriente y los Estados Unidos.

Ahora sí, ya me voy, pero antes les recomiendo Trenque Lauquen, una película de la directora Laura Citarella y producida por El Pampero Cine. Es un film de cuatro horas dividido en dos partes y ambientado en las profundidades de la pampa bonaerense. Sí ya sé, la duración… no pasa nada, se llevan bárbaro las cuatro horas. Citarella cruza comedia, misterio al estilo policial clásico con contemplación, mientras las historias de los personajes se conectan en un ida y vuelta entre el presente y pasado. Es una película con el estilo particular de El Pampero: el film se construye a partir de la fuerza que le imprime su directora al relato, a lo que quiere contarnos, en una sucesión de imágenes hermosas de la provincia de Buenos Aires. Ideal para ver una tarde de lluvia.